(《指挥与控制学报》刊文精选)

引用格式 刘帅,刘亚飞,尹璐. 侦察情报领域智能化信息系统建设相关问题思考 [J]. 指挥与控制学报,2024,10(2):250-254

LIU S, LIU Y F, YIN L. Thoughts on the construction of intelligent information system in the field of reconnaissance and intelligence[J]. Journal of Command and Control, 2024, 10(2): 250-254

摘要

“军事智能化”强军主题大背景下,如何发挥智能化技术在侦察情报领域信息系统中的赋能增效作用是亟需解决的问题。结合使用需求和技术成熟度分析了人工智能技术在侦察情报领域的3个典型应用场景,即情报处理与融合、情报研判与告警分析、行动计划拟制与优化;考虑侦察情报领域特点、人工智能技术的缺陷等因素,剖析了智能化实践过程中可能面临的风险与挑战;最后从可行性、实用性出发,对智能化信息系统建设提出了建议,以期为相关论证开发工作提供思路。

随着人工智能、 区块链、 物联网、 5G网络、 量子通信、 云计算、 大数据等信息技术的飞速发展, 传统的战争样式正在被颠覆[1-3]。尤其以智能化为核心的作战概念持续演进, 推动军事领域不断迈向新的阶段, 无人化、 集群化、 自主化、 智能化将成为未来战场的主要特征[4-5], 制胜的机理将取决于“制智权”的角逐。因此, 各军事强国不但将人工智能技术列为国防和军队建设的战略重点, 把军用人工智能视为“改变游戏规则”的颠覆性技术, 更是在演习演训、 实战检验方面紧前探索实践[6-7]。美国在其“第三次抵消战略”中, 将人工智能技术作为核心, 认为以智能化军队、 自主化装备和无人化战争为标志的军事变革风暴正在来临, 加紧构成改变未来战局的技术群, 谋求形成军事优势[8]。

习近平主席在十九大报告中明确指出, “加快军事智能化发展, 提高基于网络信息体系的联合作战能力、 全域作战能力”。因此, 着眼设计智能化战争概念、 理论, 推进军事智能化在我军各领域的顶层规划、 落地见效既是时代的召唤, 又是统帅的要求。侦察情报领域作为指挥链条上的重要一环, 是C4ISR系统体系的重要组成部分, 涵盖了从数据采集、 信息处理到分发共享的各环节, 与人工智能领域有着天然的契合点。

1、侦察情报领域智能化信息系统应用场景分析

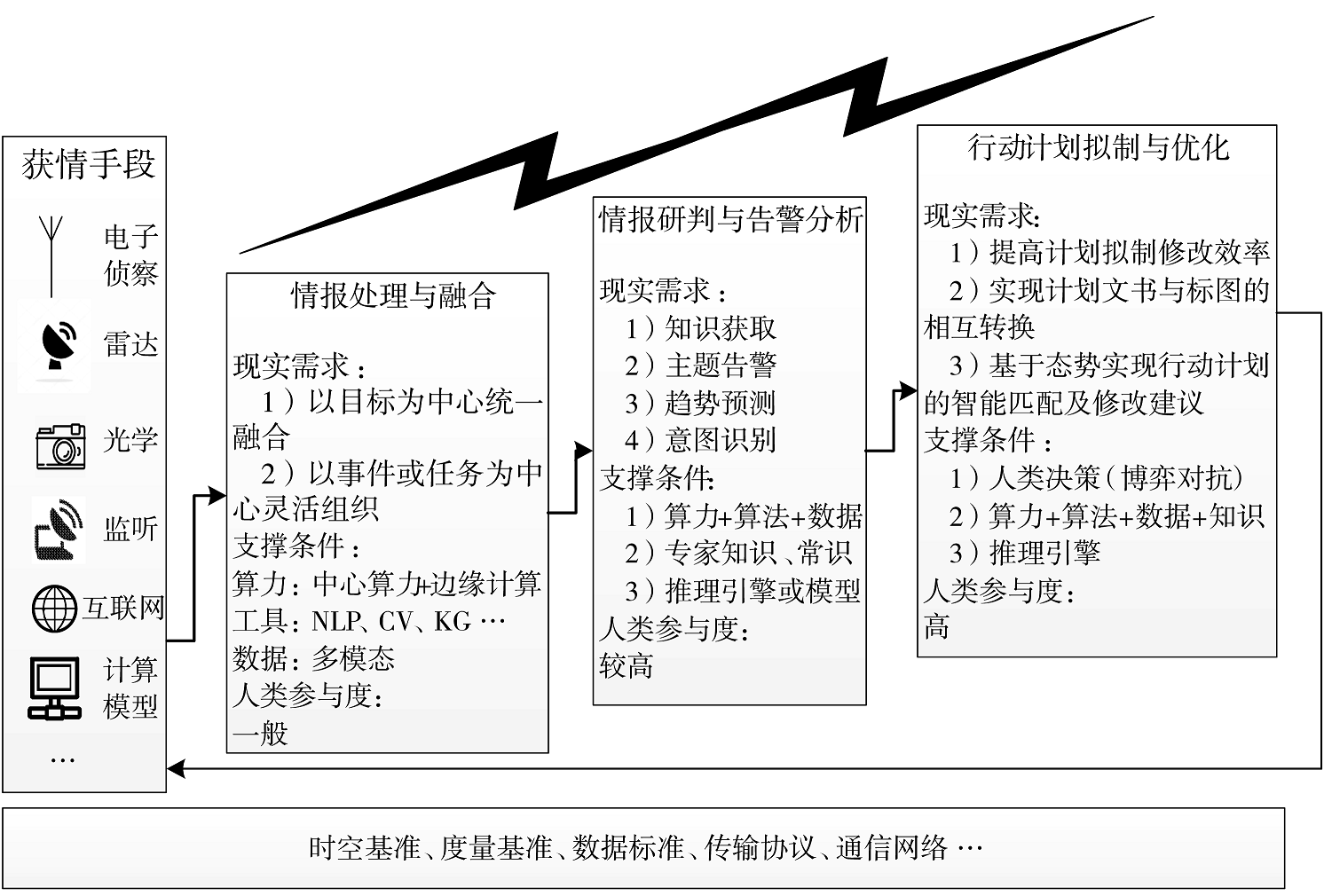

无论是指挥所还是情报处理中心, 人工智能技术在侦察情报领域的赋能增效, 要始终围绕情报的多手段印证、 重要目标的意图判断与威胁评估、 侦察力量的组织协同等核心业务需求, 在具有一定成熟度的技术基础上, 结合专业领域要求开展信息系统建设, 确保应用系统的生命力。以下按照技术成熟度和实际业务需求总结3类可行的应用场景, 如图所示。

典型应用场景

Fig. 1 The typical application scenarios

1.1 人工智能支撑的情报处理与融合

随着陆海空天电网多维空间侦察手段的补充完善, 情报分析人员面临海量异构数据带来的数据过载、 专业壁垒问题, 单纯依靠人力进行情报整编, 依靠规则进行态势融合, 已不能满足联合作战情报保障需求, 尤其在智能化信息时代, 战场的瞬息万变对情报保障效率提出了更高要求。当前, 人工智能技术在强大的算力、 大规模数据集以及复杂模型的支撑下, 已经在一些数据密集型、 计算密集型应用场景中提供有效的解决方案。比如, 今年以来, 媒体陆续曝光我国吉林一号高分卫星对美F-22在空飞行过程、 P-8A反潜机起飞、 航母进港等动态监视画面, 其背后就是计算机视觉技术的支撑。未来, 在统一的时空框架和标准体系下, 利用计算机视觉、 自然语言处理、 语音识别、 知识图谱等人工智能技术, 以目标为中心统一融合数据流、 文本、 语音、 视频、 图像等多模态情报数据, 以事件或任务为中心灵活组织各类主题数据, 将成为现实而紧迫的需求, 也将构成态势“一张图”基础条件。为情析人员及时准确研判提供便捷高效的资源检索入口, 完成各类情报源的有效聚能。

1.2 人工智能辅助的情报研判与告警分析

情报研判与告警分析是结合当前战场态势与历史规律, 对未来战场走势和敌作战意图进行识别与预判, 形成支撑作战决策的意见建议。需要综合计算机固化存储的知识、 人类经验知识以及人类直觉等, 属于知识密集型任务, 短期内难以完全依托人工智能技术实现。可借助人机结合的方式, 通过人工智能技术实现情报知识的高效获取与处理, 大幅减少情析人员的工作量:对于文字类情报, 可利用信息抽取、 文本分类等自然语言处理技术快速获取文本的关键信息, 经人工校核后建立可靠的、 语义高度一致的知识网络或知识图谱, 结合领域专家知识、 常识类知识, 通过高置信度的推理引擎实现情报的关联关系发现及推理[9], 自动完成数据冲突检测告警、 报文主题告警等功能;对于实时目标类数据, 利用专家领域知识、 机器学习技术、 仿真模型等从多源数据中提取出关联信息, 结合目标历史轨迹和能力数据, 建立目标的行为模型, 开展活动异常发现、 自动分群、 意图判断等任务, 最终在情析人员干预下, 实现目标威胁评估与告警;对于生成的情报研判结论和告警信息, 自动化推送至相关用户、 关联到系统平台、 匹配出情况应对预案, 最终完成情报的强力释能。

1.3 人工智能增效的侦察行动计划拟制与优化

侦察行动是组织情报生产活动的基础。传统的“以人为中心”的侦察行动计划拟制与修订流程, 对于未来智能化信息化战争而言, 将显得低效、 繁琐, 难以适应快变的、 充满博弈对抗的战场节奏, 会严重制约战争中观察-判断-决策-行动(observe-orient-decide-act, OODA)环的高速运行。而基于人工智能技术的智能情报参谋将可缓解此矛盾。一是提高行动计划的拟制效率, 包括按照真实参谋人员需求快速提供各类数据资源以及数据转换功能, 提供友好的人机界面接收参谋人员指令, 自动纠正参谋人员语法语义错误, 及时获取侦察手段资源状态, 自动消解资源调度冲突等;二是实现行动计划的图文转化, 利用语义一致的知识库做支撑, 通过计算机视觉、 自然语言处理等技术, 实现将行动计划文书自动转化为军事标图, 或基于军事标图自动生成行动计划文书, 并可根据行动计划文书、 军事标图生成行动控制指令供指挥及参谋人员选用;三是增强行动计划迭代完善的自动化水平, 根据参谋人员指示或当前战场态势智能匹配计划库中已有计划, 能够在计划执行过程中检测各类资源变化情况, 并针对性提供修改建议。

2、侦察情报领域智能化面临的风险与挑战

2.1 情析人员自身与所用技术工具的不确定性可能产生差异叠加放大效应

报产品生产通常带有情报业务人员的个人色彩, 受限于个人的专业领域、 知识储备、 工作经历及 对选情原则的把握程度不同, 这甚至身心状态不同都会对情报产品质量产生一定影响, 构成了情报业务人员自身的不确定性因素。而人工智能所依赖的标注数据通常是清洗整理后的样本数据, 不能充分覆盖实际业务场景的所有数据类型和取值空间, 比如日常战备、 演习演训收集的数据与实际作战情况下的数据会有较大差异, 一些数据指标的量化取值差异等, 构成了数据层面的不确定性。无论是统计学习模型还是深度学习模型, 都需要概率论的支撑, 都不同程度受样本数据、 模型复杂度、 训练迭代次数和调参方法等因素影响, 构成了模型算法层面的不确定性。当这些不确定性在“数据-模型-人员”的作用链中传播时, 误差或错误会进一步放大, 产生错情漏情等情况。

2.2 情报数据多源异构、 质量数量参差不齐增加了人工智能技术路线选型难度

侦察情报领域的数据有着典型的多源异构特性。从时间维度上, 涵盖了准静态的基础数据、 实时的海空目标运动数据以及动态的文字报文数据等;从数据格式上, 有存储于关系型数据库中的格式化数据, 有以txt、 word、 PDF等形式存在于文档中, 以图像、 视频等形式存在的非格式化数据;从数据质量上, 汇集自各手段的不同数据因渠道、 业务人员素质、 情报产品要求等的不同, 客观上造成了数据属性不对齐、 取值有冲突、 描述不一致等现象;从类别体量上, 有的类别数据可达到TB、 PB字节规模, 有的总量则以M字节计, 有的甚至处于空白。这种数据自身的时空尺度不一、 样本不均衡、 小样本等特征, 使得严重依赖于训练数据的人工智能模型算法难以直接应用, 会面临冷启动等现实困难, 将构成技术选型的重要影响因素。

2.3 人工智能系统计算结果缺乏可解释性会影响研判结论的可信度

军事情报活动的本质是消除或减轻“战争迷雾”的影响, 为指挥员决策提供可靠支撑, 需要情报分析人员在大量信息缺失情况下, 付诸复杂的知识加工活动。当前, 以深度神经网络为代表的新一代人工智能技术虽然在部分领域取得了成功应用, 但也因其“黑箱”式运行机理饱受诟病[10-13]。军事情报活动的强对抗性、 不确定性结合这类“黑箱”模型特点, 将加剧情报研判结论的不确定性、 不可信度。因此, 以“算法+算力+数据”为支撑的人工智能技术, 要在军事情报领域推广使用, 需要向“算法+算力+数据+知识”的第三代人工智能持续改进[14]。

2.4 开源情报价值的体现将受人工智能技术成熟度的制约

开源情报涵盖了军事科技新闻报道、 社交媒体、 期刊/会议文献、 研究报告、 发明专利以及机构开放数据等, 包含了大量信息, 作为秘密情报的重要补充手段, 其重要意义已经是各国共识[15]。2017年, 美战略情报官在《由木见林:开源情报对于美国海军的价值》中分析了美国开源情报发展历程及趋势, 指出开源情报将对美军未来作战能力产生重大影响。我军对开源情报亦高度重视, 在应急处突、 抢险救灾、 国际维和等非战争军事行动中进行了有益探索, 但仍有较大提升空间。如何有效、 安全地打开开源情报的“潘多拉魔盒”, 根据情报人员特定需求, 从大量数据噪声中甄别有价值情报信息, 从数据海洋中挖掘发现征候规律, 将对大数据、 人工智能技术成熟度提出挑战。

3、侦察情报领域智能化信息系统建设有关建议

3.1 遵循人机协同路线

情报生产活动既需要信息系统的计算、 存储能力, 提供数据采集、 传输、 处理等辅助支撑, 更需要发挥人类在常识、 直觉、 知识综合运用等认知层面的优势。因此, 智能化信息系统将是人与机器高度铰链、 互相配合的开放式系统。要求情报从业人员要具备情报专业知识和情况处置技能, 也要具备一定的信息化、 智能化素养, 以及时甄别错误、 降低风险, 避免盲目依赖模型算法;要求信息系统能够提供友好的人机界面, 强大的知识表示和语义理解能力, 助力情析人员克服信息过载、 专业壁垒问题。

3.2 做好数据标注积累

数据是人工智能技术的基础, 数据的质量直接影响着应用的效果[16]。侦察情报领域专业数据量大, 但数据的真实性、 准确性、 规范性参差不齐, 人工智能应用亟需的标注数据更是匮乏。因此, 要尽早制定规范的标注体系, 避免重复建设, 防止出现数据烟囱、 语义孤岛, 以降低后期实体链接、 语义消歧、 知识融合等知识处理的成本;要建立术语辞典、 情报百科, 规范日常行文用语, 增强用语的语义一致性;要构建友好便捷的标注平台, 便于普及和推广建设, 减少人工作业成本;要持续更新标注数据集, 对数据集开展持续的质量评价和奖励机制, 确保数据集的新鲜、 高质量和全覆盖。

3.3 注重技术落地效果

以深度学习模型为代表的人工智能技术, 在安防、 生活服务、 金融风控等领域得到了有效应用, 在学术界更是受到广泛关注, 有力推动了其发展进步, 但模型臃肿、 泛化能力弱、 可迁移性差的缺点也很明显, 尤其在面对小样本、 样本不均衡、 冷启动问题时尤为突出。就军事情报领域, 应该避免过度追求新概念、 新技术, 而是要从实际业务需求、 基础条件、 技术成熟度等综合考虑, 以打牢基础、 落地见效、 解决实际问题为基本准则, 循序渐进, 适当前瞻探索新技术的应用。从实践来看, 基于规则、 基于模板的方法在系统建设初期可以发挥较好作用。待样本规模到一定程度后, 引入统计机器学习、 神经网络等方法, 结合专家知识库可起到提质增效的效果。

3.4 优化成果共享形式

侦察情报成果的分发共享要满足可靠性、 实时性和复杂性需求[17]。亟需改进现有情报产品点对点式的共享方式, 坚持组件化、 服务化、 网络化建设思路, 形成分级分类、 不同主题、 不同格式的情报产品仓库, 用户根据自身需求和权限拉取或订阅产品数据, 同时, 可以基于岗位职责、 行为记录、 浏览历史等建成用户画像, 利用人工智能技术自动推荐相关情报产品, 最终实现情报的按需保障、 靠前保障、 精细保障;完善情报共享技术机制, 将各单位积累的用户字典、 熟语料、 预训练模型、 规则库、 分布式表示向量等数字成果共享, 实现优势互补;丰富现有情报产品推送内容, 可借鉴语义网的概念, 利用人机结合的方式, 在通报文本基础上, 增加通报的数据标注项, 实现内容层面通报情况, 技术层面流通数据, 达成系统之间互操作。

3.5 具备智能灵活接口

侦察情报信息系统纵向上是打通各类侦察情报监视装备到装备体系运用的纽带中枢, 横向上是服务于作战、 服务于指挥决策的能力提供方。在联合作战背景下, 全域情报的需求呈现由指挥所外溢到战术单元、 武器装备的新特点。因此, 信息系统要具备能够泛在接入多信源、 自动识别多协议、 开放支持多任务、 灵活嵌入多平台的能力, 从体系架构、 技术路线、 应用形态上消除军种、 领域、 手段、 平台等因素的制约和影响。

3.6 完善保底措施建设

智能化应用有效缩短了OODA环周期的同时, 对网络、 设备、 数据依赖性更高。强对抗条件下, 设备性能、 系统功能降级不可避免。因此, 在建设信息系统的同时要预想去智能化、 数据欺骗等最坏情况, 将网络对抗作为重要考虑因素, 充分吸收借鉴大型互联网企业的成熟解决方案, 从数据交换、 模块接口再到模型开发直至系统集成, 都要具备足够的弹性和敏捷性, 具备安全隐患的主动识别能力, 充分做好运行测试、 保活备份, 防止出现“多米诺骨牌”式退化、 崩溃。

4、结论

军事智能化已经成为强军路上的时代主题, 侦察情报领域无论在数据积累、 条件基础上, 还是在应用场景、 任务牵引上都有着先天的优势, 为人工智能技术的赋能增效提供了平台。但也必须清醒地认识到, 军事情报领域充斥着斗争与对抗, 要始终尊重“战争迷雾”的存在, 相对于民用开放领域也更加严肃敏感, 在推进智能化信息系统建设的同时, 要以实际需求为导向, 不能为智能而智能、 本末倒置。

References

[1] 王飞跃, 袁勇, 王帅, 等. 军事区块链: 从不对称的战争到对称的和平 [J]. 指挥与控制学报, 2018, 4(3): 176-182.

WANG F Y, YUAN Y, WANG S, et al. Military blockchain: from asymmetric war to symmetric peace[J]. Journal of Command and Control, 2018, 4(3): 176-182. (in Chinese)

[2] 王彬, 李海岩, 王玉林. 未来空天领域中的人工智能技术展望 [J]. 指挥与控制学报, 2020, 6(4): 349-355.

WANG B, LI H Y, WANG Y L. Prospect of artificial intelligence technology in the future aerospace field[J]. Journal of Command and Control, 2020, 6(4): 349-355. (in Chinese)

[3] 陈赤联, 唐政, 胡军锋, 等. 数据链 2.0: 智能化战争的制胜利器 [J]. 指挥与控制学报, 2020, 6(1): 5-12.

CHEN C L, TANG Z, HU J F, et al. Data Link 2.0: the victory maker of intelligent war[J].Journal of Command and Control, 2020, 6(1): 5-12. (in Chinese)

[4] 刘嵩, 王学智. 新时代军事智能化发展的几点思考 [J]. 国防科技, 2018, 39(3): 15-18.

LIU S, WANG X Z. Some thoughts on the development of military intelligence in the new era[J]. National Defense Science and Technology, 2018, 39(3): 15-18. (in Chinese)

[5] 杨健, 柏祥华. 美军人工智能技术动态研究 [J]. 航天电子对抗, 2020, 36(2): 8-12.

YANG J, BAI X H. Dynamic research on artificial intelligence technology of US army[J]. Aerospace Electronic Countermeasures, 2020, 36(2): 8-12. (in Chinese)

[6] 胡荟, 吴振齐. 人工智能技术在美国军事情报工作中的当前应用及发展趋势探析 [J]. 国防科技, 2020, 41(4): 15-20.

HU H, WU Z Q. Current application and development trend of artificial intelligence technology in U.S. military intelligence work[J]. Defense Science and Technology, 2020, 41(321): 15-20. (in Chinese)

[7] 曾子林. 美军推进人工智能军事应用的举措, 挑战及启示 [J]. 国防科技, 2020, 41(4): 106-110.

ZENG Z L. Measures, challenges and enlightenments of the U.S. army to promote the military application of artificial intelligence[J]. National Defense Science and Technology, 2020, 41(4): 106-110. (in Chinese)

[8] 陶九阳, 吴琳, 胡晓峰. AlphaGo技术原理分析及人工智能军事应用展望 [J]. 指挥与控制学报, 2016, 2(2): 114-120.

TAO J Y, WU L, HU X F. Analysis of alphago technology principle and prospect of AI military application[J]. Journal of Command and Control, 2016, 2 (2): 114-120. (in Chinese)

[9] 朱玥, 刘扬, 戴炜. 人工智能在军事国防领域应用分析 [J]. 互联网天地, 2019, 12: 34-37.

ZHU Y, LIU Y, DAI W. Application analysis of artificial intelligence in military and national defense[J]. Internet World, 2019, 12: 34-37. (in Chinese)

[10] 张钹. 人工智能进入后深度学习时代 [J]. 智能科学与技术学报, 2019, 1(1): 4-6.

ZHANG B. Artificial intelligence enters the post-deep learning era[J]. Journal of Intelligent Science and Technology, 2019, 1(1): 4-6. (in Chinese)

[11] 王天尧, 吴素彬. 迈向智能化的美国军事情报工作发展研究 [J]. 情报杂志, 2020, 39(3): 1-8.

WANG T Y, WU S B. Research on the development of US military intelligence towards intelligence[J]. Intelligence Journal, 2020, 39(3): 1-8. (in Chinese)

[12] 何华灿. 重新找回人工智能的可解释性 [J]. 智能系统学报, 2019, 14(3): 393-412.

HE H C. Rediscovering the interpretability of artificial intelligence[J]. Journal of Intelligent Systems, 2019, 14 (3): 393-412. (in Chinese)

[13] 张钹,朱军, 苏航. 迈向第三代人工智能 [J]. 中国科学:信息科学, 2020, 50(9): 7-28.

ZHANG B, ZHU J, SU H. Towards the third generation of artificial intelligence[J]. Science in China: Information Science, 2020, 50(9): 7-28. (in Chinese)

[14] 栗琳, 孙敏. 数据智能技术驱动的情报全流程变革及发展 [J]. 情报理论与实践, 2020, 43(10):7-12.

LI L, SUN M. The change and development of the whole process of intelligence driven by data intelligence technology[J]. Intelligence Theory and Practice, 2020, 43(10): 7-12. (in Chinese)

[15] 陈奇伟, 代科学, 计宏亮, 等. 关于联合情报体系建设的几点认识 [J]. 中国电子科学研究院学报, 2015, 10(1): 1-5.

CHEN Q W, DAI K X, JI H L, et al. Some opinions on the construction of joint intelligence system[J]. Journal of China Academy of Electronic Sciences, 2015, 10 (1): 1-5. (in Chinese)

[16] 李永波. 基于数据挖掘的军事情报分析系统研究 [D]. 重庆: 重庆大学, 2005.

LI Y B. Research on military intelligence analysis system based on data mining[D]. Chongqing: Chongqing University, 2005. (in Chinese)

[17] 胡晓峰, 荣明. 智能化作战研究值得关注的几个问题 [J]. 指挥与控制学报, 2018, 4(3): 195-200.

HU X F, RONG M. Several issues worthy of attention in intelligent combat research[J]. Journal of Command and Control, 2018, 4 (3): 195-200. (in Chinese)